“ Le besoin nous contraint au travail dont le produit apaise le besoin: le réveil toujours nouveau des besoins nous habitue au travail. Mais dans les pauses où les besoins sont apaisés et, pour ainsi dire, endormis, l’ennui vient nous surprendre. Qu’est-ce à dire ? C’est l’habitude du travail en général qui se fait à présent sentir comme un besoin nouveau, adventice; il sera d’autant plus fort que l’on est plus fort habitué à travailler, peut-être même que l’on a souffert plus fort des besoins. Pour échapper à l’ennui, l’homme travaille au-delà de la mesure de ses autres besoins ou il invente le jeu, c’est-à-dire le travail qui ne doit apaiser aucun autre besoin que celui du travail en général. Celui qui est saoul du jeu et qui n’a point, par de nouveaux besoins, de raison de travailler, celui-là est pris parfois du désir d’un troisième état, qui serait au jeu ce que planer est à danser, ce que danser est à marcher, d’un mouvement bienheureux et paisible: c’est la vision de bonheur des artistes et des philosophes. ”

NIETZSCHE, Humain, trop humain , I §611

«Dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est fui comme la peste» écrit Karl Marx dans son Manuscrit de 1844. En réalité, le rapport de l’homme au travail est plus complexe que ne l’affirme Marx, car au-delà de la pénibilité et de l’effort dont l’étymologie même du mot témoigne, le travail est aussi perçu et conçu comme l’activité par laquelle l’homme devient pleinement humain. Le discours idéologique des dix-neuvième et vingtième siècles placera d’ailleurs le travail comme une des rares valeurs centrales autour desquelles l’humanité et l’individu seront censés se construire. Si on compare le travail présenté comme valeur fondamentale de toute civilisation humaine à l’activité concrète qu’il est pour celui qui le pratique, on peut s’étonner de la distance existant entre la théorie et la pratique : concrètement, travailler c’est se donner de la peine pour obtenir un résultat. On pourrait donc considérer que le travail cesse dès que le besoin est satisfait. Or il n’en est rien puisque l’énergie et le temps consacrés au travail dépassent, et de loin, la stricte obtention de ce qui est nécessaire, que ce soit dans le cadre de la survie, mais aussi celui du confort. Nietzsche s’est attaqué plusieurs fois à l’idéologie dominante plaçant l’activité pénible au centre de la vie humaine. Dans un passage de Humain, trop humain, il tente justement de préciser quelles sont les véritables motivations du travailleur. Satisfaire un besoin ? S’occuper ? Le bonheur ? A travers trois conceptions de l’activité humaine, il va montrer qu’il y a derrière le rapport au travail une élévation progressive au dessus des exigences matérielles de la vie, et que le travail peut lui-même être dépassé dans d’autres attitudes, telles que le jeu et la danse. Travailler ? Ou danser ? L’alternative semble absurde tant le travail est a priori présenté comme nécessaire et la danse considérée comme futile. Méfiance, l’humain est, on le sait, cette créature qui se laisse rarement enfermer dans la nécessité matérielle, et l’étude du texte de Nietzsche va précisément nous permettre de nous demander si la glorification exclusive du travail n’est pas une manière de restreindre l’envergure de l’homme.

Tout d’abord, un cycle simple, évident. Une mécanique que tout homme connait intimement pour y être contraint dans le moindre des aspects de sa vie : « Le besoin nous contraint au travail dont le produit apaise le besoin ». Nous sommes des êtres de manque. La faim, la soif, le froid. Rien de cela n’est spontanément satisfait par la nature. Aussi, chaque épreuve du manque donne lieu à une dépense d’énergie permettant d’aboutir à la satisfaction. Manger, boire, se mettre à l’abri demandent d’organiser le monde. L’homme ne peut pas se contenter de ce que la nature donne immédiatement, et toute transformation réclame un effort. C’est là une conception classique de la relation de l’homme à la nature : il est cette créature à laquelle rien n’est donné, et qui devra dès lors tout obtenir dans l’effort et parfois la souffrance. L’immédiateté n’est pas le domaine de l’homme, contraint à ne jamais connaître la jouissance. En effet, la jouissance, c’est la satisfaction immédiate, ce qui, étymologiquement, signifie « sans intermédiaire ». L’intermédiaire entre l’homme et le contentement, c’est précisément l’attente, et l’effort qu’il va produire pour se procurer ce qui lui est nécessaire. Mais aucun besoin n’est définitivement satisfait. Le retour de la faim, la nécessité de fabriquer de nouveaux abris, l’usure des outils déjà fabriqués rend le travail perpétuellement nécessaire. Ainsi, « le réveil toujours nouveau des besoins nous habitue au travail » : tout comme les chiens de Pavlov ne savaient plus pourquoi ils salivaient, l’homme intègre le travail à son propre rythme de vie jusqu’à ne plus dissocier celle-ci de l’effort perpétuellement réitéré par lequel il obtient satisfaction. En somme, on peut dire que le travail est la condition humaine, mais que l’homme s’est conditionné à cette condition, à tel point qu’il est capable de la pratiquer sans raison. Le fait que Nietzsche fasse appel au thème de l’ennui pour compléter la description de ce cycle nous éclaire sur la manière dont il conçoit le travail : Blaise Pascal, deux siècles plus tôt, montrait que l’ennui était ce moment où le tragique surgissait de l’existence pour venir frapper l’esprit et y imprimer l’angoisse de la mort. Si Nietzsche ne parle pas ici de stratégie de fuite devant les pensées angoissantes, il va retrouver Pascal dans le vocabulaire utilisé. Là où au dix-septième siècle on parlera en terme de divertissement, Nietzsche va lui utiliser le concept de jeu pour désigner le travail quand il est pratiqué en dehors du cycle contraint des besoins.

C’est là que le texte devient problématique. Jusqu’ici en effet, Nietzsche a fait appel à une conception classique du travail comme effort effectué en vue d’obtenir un produit qui nous offre satisfaction. Mais le conditionnement par l’habitude amène à une déviance de ce principe au départ simple : pour échapper à l’ennui, on peut travailler sans avoir le moins du monde besoin de satisfaire un quelconque besoin. En d’autres termes, le travail peut devenir à lui-même son propre manque. Manque, conditionnement, nous sommes bien là dans le champ lexical de l’addiction. Tout comme le toxicomane est précisément celui qui ne fait plus usage de drogues pour le plaisir qu’il en retire, mais simplement pour combler le manque généré par le simple fait de ne pas consommer, celui qui travaille uniquement pour tromper l’ennui est accoutumé au travail au point qu’il en est devenu dépendant. Si la situation normale est celle d’un travailleur qui trouve dans l’absence de travail un repos bien mérité, celui qui s’est intoxiqué est lui confronté à un repos qui lui semble insupportable. Dès lors, il s’agit moins de parvenir à un produit satisfaisant un besoin que de trouver à s’occuper par tous les moyens possibles, quitte à ce que ce soit dans une agitation totalement gratuite. Comment appeler une activité réclamant de l’effort mais ne poursuivant aucun but extérieur à elle-même ? Quel nom donner à une dépense d’énergie improductive, tournant à vide ? Pascal l’appelait « divertissement » parce qu’il cherchait à pointer la fuite hors de l’inquiétude d’un homme préférant l’illusion du repos à l’angoisse du questionnement métaphysique. Nietzsche l’appellera « jeu », parce que lui vise avant tout ici la gratuité d’une activité qui a perdu sa raison d’être et qui n’est plus pratiquée que pour sa simple pratique. Le jeu est un travail qui tourne à vide, un « travail qui ne doit apaiser aucun autre besoin que celui du travail en général ». Observons bien cette proposition : là où le travail tel qu’on le concevait au début du texte visait nécessairement un achèvement (le produit), le jeu ne vise lui aucun autre aboutissement terminal. Il n’a aucune autre destination que son propre accomplissement. Il est en ce sens infini. Ceux qui s’étonnent de voir certains pratiquer le jeu de manière continue, d’y revenir sans cesse, de ne pas s’en lasser sont finalement ceux qui n’ont rien compris au jeu : par essence il n’a pas de fin puisqu’il est à lui-même son propre besoin. On peut le considérer comme absurde, mais il ne l’est finalement que si on le considère de manière humaine, trop humaine. Vu au ras du sol, quand on en est encore à envisager l’homme comme une petite unité personnelle de production, le jeu apparait comme une dépense d’énergie effectuée en pure perte, un gâchis de force qui pourraient être mises au service de tant de besoins. Vu du ciel, le jeu est cette possibilité pour l’homme d’échapper au seul règne des besoins, des échanges intéressés de biens et de produits. Le jeu n’envisage pas le monde comme une marchandise, il ne le conçoit pas comme un ensemble de potentiels qui doivent être mesurés avant d’être exploités en vue d’une réponse à nos innombrables besoins. Le joueur est sur un territoire qui dont les reliefs sont autant d’occasions de rebonds, de figures libres, d’élévation et d’arrachement à la pesanteur du cycle besoin/effort/satisfaction. Le joueur sort tout simplement du conditionnement par lequel il s’est progressivement habitué à agir selon ses besoins, en n’obéissant qu’à la loi de l’effort récompensé à sa juste mesure.

Pour autant, il demeure dans la sphère de l’occupation et de l’énergie dépensée. Et si ce n’est plus pour produire qu’il s’active, c’est cependant toujours sous la contrainte qu’il se met en branle car il est en fuite. Le joueur croit tromper l’ennui quand c’est en fait son propre conditionnement au travail qui le trompe en lui faisant croire qu’il suffit de s’agiter gratuitement, de suer sans raison pour être libre. Le joueur risque fort de n’être qu’un agité du bocal croyant être libre quand il n’est qu’un insensé animé d’une danse de saint-gui donnant l’illusion d’être une libération des contraintes bassement matérielles du cycle production/consommation. La danse de Saint-Gui était considérée au moyen-âge encore comme une possession dont souffraient ceux qui étaient soudainement pris de mouvements non contrôlés, impropres à une quelconque production. Quand la médecine donna à ce comportement le nom de chorée, on put l’étudier en tant que pathologie dont on découvrit qu’elle avait une origine génétique. Quelle différence entre le joueur et celui qui est atteint de chorée ? Ils semblent au contraire assez semblables : ils s’agitent, ils se fatiguent, s’épuisent même dans une gesticulation forcée. La seule différence véritable est que le choréique sait qu’il est malade, alors que le joueur se croit plus sain que le travailleur lui-même, dans son magnifique arrachement aux choses terrestres. Entre la chorée et la chorégraphie, il y a un pas que seule la volonté permet de franchir. Entre le jeu et le bonheur, il y a la même distance. Pourquoi introduire ici le bonheur ? Tout simplement parce que le travailleur comme le joueur visent cet état, ce troisième état, décrit par Nietzsche en des termes en apparence flous. Quitter le terrain stable qu’est le travail pour aller vers des notions telles que « planer », « danser », voila qui peut laisser sceptique quant à la logique développée dans ce passage. Pourtant, c’est l’issue la plus logique qu’on puisse imaginer. Le jeu est une tentative d’arrachement à la matérialité excessive du travail. Mais on l’a vu, le joueur est conditionné par l’habitude du travail. Pour s’arracher à la pesanteur, il faut s’ouvrir à un mouvement qui n’est plus du tout contraint par ce cycle, échapper au conditionnement pour retrouver une légèreté perdue. C’est bien la raison pour laquelle Nietzsche utilise ici un vocabulaire qui appartient au domaine du mouvement. Il en propose trois types : marcher, danser, planer. Marcher, c’est se déplacer d’un point à un autre, avoir une destination et s’y rendre. On est bien là dans l’ordre des besoins et de la contrainte sans cesse réitérée. La danse, elle, s’affranchit de la contrainte de la destination. Qu’il s’agisse de Rudolph Noureiev ou des danseurs de Krump filmés par David Lachapelle dans Rize on ne va nulle part. On cherche l’élévation. Mais on devrait distinguer plusieurs types de danse. Là où certains se contenteront de bouger en simulant l’aisance, là où on peut voir sur les pistes des boites de nuit ce qui peut s’apparenter au strict travail de la séduction, qui se pratique dans la sueur, sous le regard de contremaitre des autres clients, concurrents ou éventuelles proies du dur labeur du danseur sur ce qui ne peut porter de meilleur nom que « dancefloor » ; là où donc certains s’échinent, et triment à danser pour répondre à un besoin tout à fait terrestre, d’autres vont utiliser le même corps, (peut être plus affuté) pour produire un mouvement tout à fait gratuit, débarrassé de toute nécessité de rendement, ne cherchant à produire rien d’autre que le mouvement lui-même. On le voit, si cette danse est de l’ordre du jeu, elle n’est plus une fuite mais un envol, avec tout ce que cela implique de volontaire. N’est pas Nijinski qui veut. Ou plutôt : Nijinski ne parvint à être lui-même qu’au prix d’une volonté libérée de tout besoin, une volonté pure débarrassée de toute destination. Le véritable danseur est celui qui danse pour rien. On mesure la distance existant entre celui qui demeure un « petit joueur » parce qu’il ne fait que fuir et celui qui s’élève au dessus du règne humain pour atteindre d’autre cieux. On touche là au mouvement sans déplacement, le geste qui dépasse tous les repères pour ne plus entrer dans les nomenclatures forcément réduites de l’ordre humain. Artiste, philosophe sont à la recherche de ce mouvement non orthonormé, de ce débordement hors des limites qui caractérise celui qui ne se satisfait ni de la simple satisfaction perpétuelle des besoins, ni de la simple habitude de la dépense d’énergie.

C’est ainsi que Nietzsche parvient, dans ce dernier mouvement à proposer la structure même du texte que nous venons d’étudier : la marche est l’image du travail et la danse est, selon qu’on la pratique comme une fuite ou qu’on la pratique comme de manière conquérante, l’image du jeu ou de l’arrachement au sol. L’évidence est que la préférence nietzschéenne va vers le dépassement de soi, la conquête d’un espace nouveau. Pour autant, on peut se demander si une telle volonté n’est pas de l’ordre de l’illusion. Même si on peut voir avec intérêt l’idéologie traditionnelle dont le travail est la valeur centrale, être démontée par Nietzsche, on peut se demander si cette démarche ne conduit pas à retrouver la vieille séparation qui existait dans l’antiquité entre les humains qui étaient voués à la peine et au labeur, et ceux qui pouvaient, par loisir, s’adonner aux pratiques gratuites, en somme entre les esclaves et les maîtres.

On l’a vu, ce texte a pour premier objet de remettre le travail à sa place. S’il a été conçu pour de multiples raisons comme étant le cœur du processus de civilisation, l’intérêt du texte est de le ramener tout d’abord à l’essentiel : nous travaillons parce que nous en avons besoin. En ce sens, et ce sera important pour la suite de notre réflexion, le travail est une nécessité, et si on peut concevoir un homme qui s’en serait libérer, il demeure que, concrètement, l’homme doive continuer à travailler. Par contre, on peut se demander si le discours voulant qu’il n’y ait rien que l’homme puisse effectuer de plus grand que le travail est tout à fait cohérent. On le voit ici, tenir ce discours, c’est lier l’homme à la matérialité et au besoin, et lui interdire d’accéder au désir. Nietzsche mènera une telle critique du travail dans d’autres ouvrages. En particulier, dans Aurore, il écrira :

« Dans la glorification du « travail », dans les infatigables discours sur la « bénédiction du travail », je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et conformes à l’intérêt général : la crainte de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte, à l’aspect du travail — c’est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir — que c’est là la meilleure police, qu’elle tient chacun en bride et qu’elle s’entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût de l’indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires, et la soustrait à la réflexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à l’amour et à la haine, il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi une société, où l’on travaille sans cesse durement, jouira d’une plus grande sécurité : et c’est la sécurité que l’on adore maintenant comme divinité suprême. »

On le voit, le travail y est conçu comme non seulement pénible, mais aussi comme entrave à tout ce qui peut grandir l’homme au dessus de sa condition trop humaine. Ainsi, une société qui ne proposerait comme seul horizon aux individus qui la composent que le travail aurait pour effet de maintenir ces individus dans une condition subalterne d’esclaves de la vie et des besoins. Le travail condamne à demeurer dans le cycle production/consommation, cycle qui demeure nettement en deçà des aspirations nietzschéennes.

Cependant, imaginons libérer tout le monde de cette contrainte et on verrait toute vie disparaître puisqu’on l’a vu, en matière de survie, l’homme est condamné au travail. Dès lors il semble impossible de sortir l’humanité de cette activité, à moins de vouloir n’en libérer que certains pendant que d’autres continueront à trimer pour satisfaire les besoins de tous. Notons cependant que c’est bel et bien ainsi que les choses se passent : pendant que l’écrasante majorité s’est suffisamment accoutumée au travail pour s’y enfermer ou pour souffrir de ne pas y participer, quelques autres –rares- prennent conscience que ce caractère inéluctable du travail est une illusion et s’en libèrent. Mais on voit bien qu’il ne peut s’agir là que d’une minorité, spirituellement aristocratique, élevée plus haut que le large peuple de travailleurs invétérés desquels ils se séparent. L’analyse de Nietzsche se heurte vite à des obstacles si on la place sur le terrain politique. On retrouverait sans doute les réflexions menées autour des notions de durée de travail ou les études effectuées par Hannah Arendt sur le monde du travail. Une telle proposition pourrait tout à fait déboucher sur l’existence d’un groupe d’humains libres de pratiquer le loisir (au sens antique) et laisser à des subalternes le soin de fournir les efforts nécessaires à la satisfaction des besoins. On voit bien le caractère gênant que peut avoir une telle remise en question du rôle du travail dans l’existence humaine.

Cependant, à titre individuel, ce texte permet à chacun de resituer la place que le travail a dans sa propre vie. Travailler ? Jouer ? Danser ? Voler ? L’opposition entre la matérialité du travail et la spiritualité de la danse ouvre sur cette perspective : vivre en produisant ou créer en artiste ? Les termes d’artiste et de philosophe peuvent, là aussi, laisser penser que le texte concerne un petit groupe de privilégiés pouvant se permettre de vivre au dessus des tâches bassement matérielles que l’immense majorité doit bien assurer. Mais il ne faut pas entendre le discours de Nietzsche de manière aussi restreinte. Qu’est ce qu’être artiste ou philosophe ? C’est être en recherche d’un mouvement bien particulier, puisque c’est un mouvement sans but. C’est loin de ne concerner que ceux qui ont pour métier de faire de l’art ou de la philosophie. Cela concerne tous ceux qui, dans leur pratique, quelle qu’elle soit, tentent de se détacher des objectifs à atteindre, des consignes, des exigences de production et de résultat pour s’élever au dessus de ces contraintes et toucher du doigt la liberté des dieux. La référence au jeu est ici fertile. On peut jouer au foot dans la seule intention de gagner. On peut évaluer un joueur sur le nombre de buts qu’il marque, le nombre d’attaquants qu’il arrête. Lui-même peut tenir des tableaux remplis de données de toutes sortes sur ses propres performances. Il sera alors un honnête travailleur, qui se donne de la peine pour atteindre ses objectifs et augmenter sa productivité. On peut aussi voir le sport, par moments, comme une tentative d’atteindre une altitude que les hommes n’avaient encore jamais atteinte. Il ne s’agit pas de sauter plus haut, ni de battre les records existants, mais justement de se détacher de ces objectifs, qui ne sont que des besoins, pour parvenir à agir pour ce qu’on pourrait appeler la « beauté du geste ». Les hommes ne s’y trompent pas : du sport, ils ne gardent pas en souvenir les victoires ni les records, ils conservent en revanche ces moments où leurs semblables sont capables de toucher les cieux, de rappeler la race des demi dieux à travers des gestes qui semblent surgir de nulle part et être accomplie dans la plus totale des gratuités, grâce à la plus pure des volontés. Le footballeur en état de grâce est un danseur, le pilote de rallye qui réussit des trajectoires qui semblent défier les lois de la physique, sans tenir compte du chronomètre, mais par la seule volonté de tracer cette ligne là, et pas une autre, touche du volant ce type de mouvement, et c’est sans doute pour cette raison que le sport est un art dès qu’il n’est plus réduit au simple rang de compétition, mais qu’on le considère comme recherche du geste parfait. Or la perfection du geste n’est pas un besoin. Non seulement elle n’apporte rien, mais surtout, elle ne préexiste pas au geste lui-même. Avant d’effectuer le geste parfait, ni le public, ni le sportif ne savent quel sera ce geste, et une fois effectué, il importera peu qu’il soit réussi ou pas. Ce geste de danse dépassera toutes les attentes et estomaquera tout le monde par sa démesure. Aucune commune mesure entre le travail et ce geste là. Or, vouloir installer le travail comme valeur centrale de l’humanité, c’est précisément la clouer au sol et lui interdire de tenter de tutoyer ainsi le sublime, qui nous dépasse nécessairement. Mais le sportif n’est pas seul dans ce cas. Finalement, est artiste celui qui largue les amarres de la réussite dans sa propre pratique pour s’y mouvoir par pure volonté. Il n’y a là aucune frontière et loin de ne concerner qu’une élite aristocratique prédéfinie, le texte de Nietzsche ouvre au contraire les portes de l’élévation à tout homme sachant distinguer l’ordre du besoin et l’appel du désir.

Ainsi, si le texte de Nietzsche a un intérêt, c’est qu’il démythifie le travail en tant que valeur. En termes nietzschéens, le travail est ici ramené au stade de fausse valeur, de valeur refuge permettant d’être rassuré à bon compte sur le manque d’ambition existentielle dont nous faisons facilement preuve. En restant dans l’ordre des besoins, l’homme ne prend pas d’altitude, au moins ne risque t il pas le vertige. Toute société qui n’enseignerait que le travail serait donc une société sans perspective. Même si elle crée de nouveaux besoins, elle ne décolle cependant pas du cycle production/consommation et ne permet donc pas d’élévation. Cependant, la danse s’apprend elle ? L’élévation vers le désir, le mouvement sans but peut il faire l’objet d’un apprentissage ? Non, la seule ouverture possible, c’est le choc éprouvé devant ceux qui parviennent à un tel mouvement, ouvrant ainsi une déchirure dans le tissu du réel, par laquelle on peut espérer s’échapper. Rimbaud l’avait écrit : « Jamais nous ne travaillerons ». Loin d’être un appel à la paresse, la remise en question du travail n’a ici comme projet que de confronter le travail à ce qui le dépasse, et de confronter l’homme, trop facilement ravalé au rang d’ouvrier, à ce qui peut lui aussi le dépasser, et qu’il est en puissance.

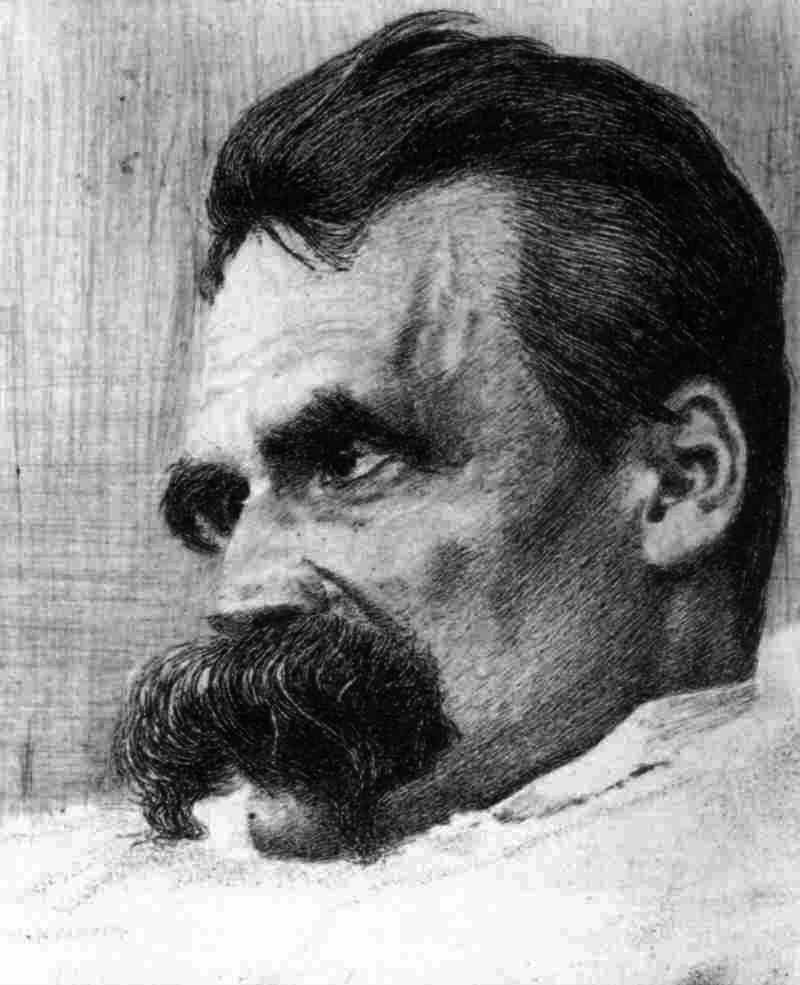

Illustrations :

1 – Portrait de Friedrich Nietzsche

2 – Lewis W. Hine Mécanicien – 1920

3 – Rudolf Nureyev, photographié par Richard Avedon

4 – Zinedine Zidane, dans ses œuvres.

bien !

ce texte de Niezsche est magnfique et en même temps complètement incompréhensible. J’ai tenté de le commenter il y a deux ans et toute la difficulté se concentre sur l’ambiguïté de la formule « c’est la vision de bonheur des philosophes et des artiste » car on ne sait pas si la vision de bonheur est dans le vol ou, en traduisant, dans l’existence libérée du travail et du jeu qui mènent philosophes et artistes, ou si ce bonheur est l’ideal vers lequel tend cette existence. Autrement dit la vision de bonheur est-elle la représentation d’un bonheur à conquérir ou la présence même de ce bonheur à laquelle je m’élève dans l’oisiveté spéculative la plus complète? A cela s’ajoute la difficulté de comprendre l’identification du travail et du jeu, du sérieux et du ludique. Si rien ne sépare le jeu et le sérieux, la folie guette me semble t il…

C’est la première fois que je fais de la philo et je dois dire que quand j’ai lu cette étude de texte, je pense avoir tout compris et le texte m’a paru beaucoup plus simple !

Félicitations pour cette simplicité et en même temps cette belle analyse. Merci.

Merci ! J’espère alors que ce ne sera pas la dernière fois que vous ferez de la philosophie !

ce commentaire semble etre une excellente approche de la vision qu’à nieztche sur le monde du travail.En d’autres termes,nous sommes sous l’emprise du travail.MERci harrystaut!!!!!!!!!