Si, en tant qu’élève, on mise avant tout sur l’efficacité, alors autant recopier sur le net des travaux déjà écrits. Le seule souci, c’est que se comporter ainsi, c’est avoir intégré en soi les caractéristiques essentielles des machines (le rapport consommation d’énergie/performance), mais pas celles des humains. Si, à la rigueur, ça permettait de gagner du temps pour faire quelque chose qui serait davantage essentiel, ou génériquement humain, pourquoi pas. Mais est-ce vraiment le cas ? Et qu’y aurait-il de plus humain, de plus humanisant, que d’être l’auteur de sa propre réflexion ? (Et cette phrase n’est pas seulement ironique). Si néanmoins le lecteur est un élève et qu’il compte copier/coller le commentaire qui suit, qu’il sache que son action mécanique a déjà été prévue, et qu’on en joue. C’est l’avantage des humains quand ils deviennent machine : ils deviennent aussi prévisibles, et on peut les utiliser. Copiez, collez, ça ne fera de vous que des canaux de diffusion. Vous êtes une machine, ce blog en est une aussi. Vous étiez faits l’un pour l’autre. Maintenant, il est aussi possible de, simplement, lire ce qui suit, et d’en faire autre chose. Voici donc un commentaire d’un passage d’un fameux ouvrage de Bergson.

« Quand on fait le procès du machinisme, on néglige le grief essentiel. On l’accuse d’abord de réduire l’ouvrier à l’état de machine, ensuite d’aboutir à une uniformité de production qui choque le sens artistique. Mais si la machine procure à l’ouvrier un plus grand nombre d’heures de repos, et si l’ouvrier emploie ce supplément de loisir à autre chose qu’aux prétendus amusements qu’un industrialisme mal dirigé à mis à la portée de tous, il donnera à son intelligence le développement qu’il aura choisi, au lieu de s’en tenir à celui que lui imposerait, dans des limites toujours restreintes, le retour (d’ailleurs impossible) à l’outil, après suppression de la machine. Pour ce qui est de l’uniformité du produit, l’inconvénient en serait négligeable si l’économie de temps et travail, réalisée ainsi par l’ensemble de la nation, permettait de pousser plus loin la culture intellectuelle et de développer les vraies originalités. »

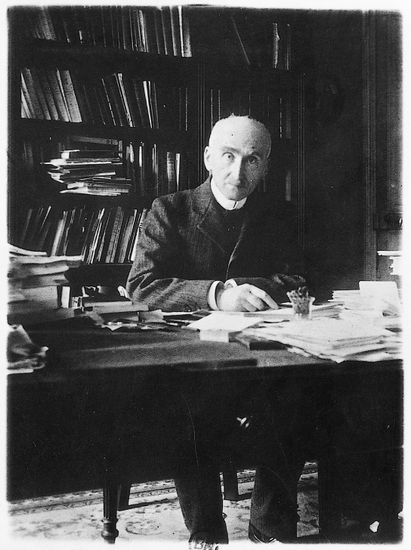

Bergson. Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre IV, page 327 (1932)

Si le partage du travail a toujours fait l’objet d’un débat complexe au sein de l’humanité, l’avènement de la société industrielle a encore changé les éléments du problème, en proposant en apparence de faire bénéficier à tous de ce que l’industrialisme sait faire de mieux : des produits. A la différence de l’esclave qui demeure étranger aux biens qu’il produit, puisqu’il ne peut pas les  consommer lui même, l’ouvrier est censé pouvoir participer à la société de consommation qu’il sert. Ce que le travailleur a gagné entre temps, c’est la possibilité d’intégrer pleinement le cycle production/consommation dont il était auparavant exclu. Sa vie semble dès lors ne plus s’arrêter à la porte de la manufacture, puisque sorti de l’usine, il peut se rendre dans les centres commerciaux où les biens qu’il a produits sont à sa disposition. D’ailleurs, c’est sur le front de ses insuffisances qu’on attaque d’habitude le machinisme, car il aliénerait encore trop les hommes et il uniformiserait excessivement la production. C’est pourtant pour ses bienfaits que Bergson va jeter sur la production assistée par les machines un regard critique, car contrairement aux apparences, il ne libérerait le temps du travailleur qu’en surface, le contraignant en fait en profondeur, et de manière d’autant plus insidieuse que cela se fait sous le voile du plaisir. C’est donc à une certaine logique du travail que s’attaque ici Bergson. L’étude du texte réclame donc qu’on analyse plus précisément la valeur qu’il reconnait au travail, et les perspectives qu’il trace ici face à l’être humain.

consommer lui même, l’ouvrier est censé pouvoir participer à la société de consommation qu’il sert. Ce que le travailleur a gagné entre temps, c’est la possibilité d’intégrer pleinement le cycle production/consommation dont il était auparavant exclu. Sa vie semble dès lors ne plus s’arrêter à la porte de la manufacture, puisque sorti de l’usine, il peut se rendre dans les centres commerciaux où les biens qu’il a produits sont à sa disposition. D’ailleurs, c’est sur le front de ses insuffisances qu’on attaque d’habitude le machinisme, car il aliénerait encore trop les hommes et il uniformiserait excessivement la production. C’est pourtant pour ses bienfaits que Bergson va jeter sur la production assistée par les machines un regard critique, car contrairement aux apparences, il ne libérerait le temps du travailleur qu’en surface, le contraignant en fait en profondeur, et de manière d’autant plus insidieuse que cela se fait sous le voile du plaisir. C’est donc à une certaine logique du travail que s’attaque ici Bergson. L’étude du texte réclame donc qu’on analyse plus précisément la valeur qu’il reconnait au travail, et les perspectives qu’il trace ici face à l’être humain.

La première qualité de ce texte est la manière dont il nuance lui même son propos. Ainsi, les thèses auxquelles il se confronte trouvent au sein de ce court passage la place d’être nettement évoquées, suffisamment pour qu’on en comprenne les mécanismes et les insuffisances. Ainsi, le premier mouvement du texte est il consacré aux critiques classiques du machinisme, que Bergson va exposer, non sans avoir d’emblée précisé qu’elles ne visent pas l’essentiel du problème. Car, après tout, que reproche t-on à la production machinique ? Deux choses : elle transformerait l’homme en machine, et elle injurierait le sens esthétique en uniformisant sa production. Ces deux attaques sont, on va le voir, simultanément justes et pourtant inessentielles.

Tout d’abord, la machine transformerait l’homme en machine. Quiconque a déjà vu les Temps modernes saisit de quoi il s’agit : Implanté au sein de la chaine de montage, l’ouvrier n’est plus qu’un rouage parmi d’autres, dont la fonction ne lui est réservée que pour deux raisons : soit parce qu’on n’a pas encore réussi à faire effectuer sa tâche à une machine, ce qui ne saurait tarder, soit parce qu’en tant qu’ouvrier il coûte moins que son équivalent machinique (plus les salaires baissent, et moins il y a de machines dans les usines, leur rôle étant alors avant tout de maintenir un certain rythme de production en contraignant mécaniquement l’ensemble de la chaine, humain y compris (et avant tout : que contraindre d’autre ?)). A un niveau plus élevé, on notera cependant un autre phénomène se déployant à plus large échelle et dépassant la zone d’influence de la seule usine : la machine correspond à une certaine logique, qui est celle qui se développe en occident à partir du dix-septième siècle. Le prophète de cette logique, c’est Descartes qui, fasciné par les automates, annonce un homme devenu « comme maître et possesseur de la nature », libéré du labeur par les machines travaillant à sa place. Le monde s’est depuis découvert technophile, et la machine est la meilleure incarnation de l’esprit de ce temps : rationalisation optimisée, rendement maximal, efficacité instaurée comme premier critère d’évaluation, total pragmatisme, tel est le portrait que trace, par exemple, Heidegger, d’une technique qui dévoile le monde comme matériau mis à disposition pour nos actions, mais en camoufle le caractère énigmatique : c’est bien beau de savoir qu’on peut fabriquer des ailes de twingo qui vont résister aux chocs grâce à des matériaux synthétiques très ingénieux, mais le véritable sujet de sidération ne serait il pas dans le simple fait qu’il y ait de la matière à transformer ? Pourquoi y a t il quelque chose plutôt que rien ? Voila bien une question qui ne relève pas de la technique, et à laquelle, malgré tout, il pourrait être intéressant de s’arrêter quelques temps. Question essentielle, et pourtant délaissée, précisément parce qu’elle n’entre pas dans le circuit fermé de la rentabilité ; on pourrait même craindre que, posée trop sérieusement, elle le ralentisse. Devenu essentiellement calculateur, l’homme vise désormais les mêmes objectifs que la machine, en laquelle il rêve de se transformer : performances, rapidité, aptitude au gain, puissance, force, compétences, ce seront les critères sur lesquels on évaluera les choses et les hommes, à partir du moment où le progrès sera le leitmotiv de l’humanité unie sous la bannière mondialisée de la croissance. Gunther Anders demeure l’un de ceux qui aura le mieux décrit ce mouvement par lequel l’homme devient peu à peu, de manière consentie, machine [petite note aux lycéens et étudiants en mal de commentaire tout fait : vous devriez comprendre qu’il n’est peut être pas tout à fait judicieux de copier/coller toute la citation qui suit… ni cette parenthèse d’ailleurs. Vous pouvez en revanche le lire, même si vous ne trouvez pas ça très efficace ou rentable. De toute façon, vous avez été attirés ici par l’efficacité machinique des moteurs de recherche. Or on va juste rappeler qu’une machine peut être un piège, et ce blog est, après tout, une machine. Et tout texte est aussi, en quelque sorte, une machine] :

« Ce que je veux désigner – je sais que cette thèse peut paraître aventureuse – Notre monde actuel, dans son ensemble, se transforme en machine, qu’il est en passe de devenir machine.

Pourquoi sommes-nous en droit d’avancer cette thèse exagérée ?

Pas simplement parce qu’il y a aujourd’hui tant d’appareils et de machines (politiques, administratifs, commerciaux ou techniques), ou parce qu’ils jouent un rôle tellement puissant dans notre monde. Cela ne justifierait pas cette désignation. Ce qui est décisif, c’est quelque chose de plus fondamental, lié au principe de la machine – et c’est sur ce principe-là qu’il nous faut revenir maintenant. Car il contient déjà les conditions dans lesquelles le monde entier devient machine. Quel est le principe des machines ?

Performance maximale.

Et c’est pourquoi nous ne devons pas nous représenter les machines comme des objets insulaires, isolés, par exemple selon le modèle des pierres qui ne sont que là où elles sont et demeurent donc encloses dans leurs limites physiques, chosales. Comme la raison d’être des machines réside dans la performance maximale, elles ont besoin, toutes autant qu’elles sont, d’environnements qui garantissent ce maximum. Et ce dont elles ont besoin, elles le conquièrent. Toute machine est expansionniste, pour ne pas dire « impérialiste », chacune se crée son propre empire colonial de services (composé de transporteurs, d’équipes de fonctionnement, de consommateurs, etc.). Et des ces « empires coloniaux » elles exigent qu’ils se transforment à leur image (celle des machines) ; qu’ils « fassent leur jeu » en travaillant avec la même perfection et la même solidité qu’elles ; bref qu’ils deviennent, bien que localisés à l’extérieur de la « terre maternelle » – notez ce terme, il deviendra pour nous un concept-clé – co-machiniques. La machine originelle s’élargit donc, elle devient « mégamachine » ; et cela non pas seulement par accident ni seulement de temps en temps ; inversement, si elle faiblissait à cet égard, elle cesserait de compter encore au royaume des machines. A cela vient s’ajouter le fait qu’aucune ne saurait se rassasier définitivement en s’incorporant dans un domaine de services, nécessairement toujours limité, si grand soit-il. S’applique bien plutôt à la « mégamachine » ce qui s’était appliqué à la machine initiale : elle aussi nécessite un monde extérieur, un « empire colonial » qui se soumet à elle et « fait son jeu » de manière optimale, avec une précision égale à celle avec laquelle elle même fait son travail ; elle se crée cet « empire colonial » et se l’assimile si bien que celui-ci à son tour devient machine – bref : aucune limite ne s’impose à l’auto-expansion ; la soif d’accumulation des machines est inextinguible. Dire que, ce faisant, elles repoussent à la marge, comme des éléments nuls et sans valeur, tous les morceaux de monde qui ne se soumettent pas à la co-machinisation exigée par elles ; ou qu’elles expulsent et anéantissent comme des déchets ceux qui, inaptes au service ou rebelles au travail, ne songent qu’à musarder, menaçant par là de saboter l’extension du domaine de la machine -dire cela, donc, peut paraître une banalité, mais c’est précisément la raison pour laquelle nous devons le souligner. car il n’est rien de plus funeste, rien qui soit plus sûrement susceptible de garantir l’absence de conscience du principe machinique, que la banalisation déjà effective de cette absence de conscience : ce qui passe pour une banalité, on n’y prête pas attention : et ce qui ne retient pas l’attention est accepté sans contestation.

Naturellement, ce processus de co-machinisation ne se déroule pas seulement comme le combat des machines contre le monde, mais toujours, à la fois, comme leur combat pour le monde, donc comme une lutte concurrentielle que les machines avides de butin mènentles unes contre les autres. Toutefois, qu’elles mènent leur combat constamment sur deux fronts ne diminue en rien la clarté de l’objectif final. Dès le début, cet objectif final s’appelle « conquête totale » et continuera de s’appeler ainsi. Ce que souhaitaient les machines, c’est un état où il n’y aurait plus rien qui ne soit à leur service, plus rien qui ne soit « co-machinique » : ni « nature », ni « valeurs supérieures » et (puisque nous ne serions plus pour elles que des équipes de service ou de consommation) ni nous non plus, les humains.

Ni elles non plus, même elles. Et j’en viens ainsi à l’essentiel, au concept de « machine mondiale ». Que veux-je dire par là ?

Supposez par exemple que les machines aient réellement réussi à conquérir intégralement le monde, aussi intégralement que, à une échelle moindre, la machine d’Hitler avait conquis l’Allemagne : donc de telle sorte qu’il ne resterait plus rien qu’elles et leurs semblables, rien qu’un gigantesque parc à machines intégralement « mises au pas ». Qu’adviendrait il, dans ces conditions, de ces différents exemplaires de machines ?

Nous devons considérer deux choses :

1) que sans auxiliaire, aucun de ces exemplaires ne pourrait fonctionner, car se mettre en branle d’elle même ou se nourrir de soi-même, aucune machine n’en est capable, si élevé que soit son niveau d’automatisation;

2) que parmi les auxiliaires qui seraient à la disposition de ces exemplaires, il n’en subsisterait aucun qui ne soit déjà lui-même machine – bref : ils seraient tous dépendants les uns des autres, ils seraient de bout en bout contraints d’avoir recours à leurs semblables : tandis que chacun, vice versa, devrait essayer d’aider ses semblables à fonctionner le mieux possible.

Mais à quoi consisterait cette réciprocité ?

A quelque chose d’extraordinairement surprenant : en effet, comme tous fonctionneraient en un parfait engrenage, les exemplaires particuliers ne seraient plus des machines. Mais quoi ?

Des pièces de machines. – A savoir, les pièces mécaniques d’une seule et même gigantesque « machine totale » dans laquelle ils auraient fusionné.

Et à quoi cela conduirait-il encore ? Que serait cette « machine totale » ?

Réfléchissons encore : des pièces qui ne lui soient pas intégrées, il n’en existerait plus. Des restes qui se soient maintenus en dehors, il n’y en aurait plus. Donc, cette machine totale ce serait – le monde.

Et nous voici maintenant près du but. Pour y arriver, nous n’avons guère qu’un pas à faire; il suffit d’inverser la phrase : « Les machines deviennent le monde ». Inversée, elle donne : « Le monde devient une machine« . »

Gunther Anders – Nous, fils d’Eichmann; rivages, P.91 sq.

Il y aurait donc bel et bien pour l’homme un mouvement de mécanisation qui le conduit à devenir lui même, et en profondeur, machine. Et cela concernerait tous les êtres humains, et non les seuls ouvriers amenés à travailler sur les chaines de montage. Si dans l’exposition d’Anders cela semble prendre la forme d’une guerre, nous verrons plus loin que Bergson voit ce processus de manière beaucoup plus plaisante, et donc plus insidieuse.

Mais un second reproche est fait au machinisme, c’est le caractère uniforme de ses productions, qui heurterait notre sens esthétique. Remarquons tout d’abord la logique qui permet une telle affirmation, au delà de l’observation (qui serait ici encore trompeuse) : les machines sont mises au service d’une production en chaine. Celle-ci ne peut pas avoir la souplesse de la production artisanale; aussi doit-elle viser la production en série d’objets identiques, et ce en grandes quantités. La règle du jeu était donnée dès les premiers tours de chaine de montage : Ford vendait sa model T en ironisant : on pouvait la choisir de n’importe quelle couleur, pourvu que ce fut le noir, seule teinte proposée sur le nuancier de l’optimisation industrielle. On voit là la première raison de l’uniformité de la production machinique. La seconde est due au fait que cette production doit être écoulée. Or, si la production est massive, il est nécessaire que les ventes le soient aussi. Dès lors, avant tout lancement industriel, il faut être certain que ce qu’on va produire trouvera preneur. Le mieux est dès lors de produire ce qui a déjà un public, en jouant soit sur le prix de vente, soit sur le fait que le marché n’est pas encore saturé, soit sur le « plus » qui va permettre de convaincre des acheteurs déjà conquis par un autre produit à succès, qui vont simplement trouver là une raison supplémentaire d’acheter. On comprend dès lors que c’est le marketing qui, dès la conception des objets, décide des formes et des caractéristiques essentielles, qui tendent donc à se ressembler fortement. Enfin, plus fortement encore, si la diffusion doit être massive pour être rentable (et il s’agit bien de ne pas se contenter de la seule rentabilité, mais de viser la plus grande rentabilité possible), alors les goûts doivent être, eux aussi uniformisés. C’est ainsi qu’à tous points de vue, (esthétique visuelle, gastronomie, design sonore, etc.) on doit faire passer une différenciation minimale pour un exotisme radical, tout en interdisant les formes qui pourraient ne pas plaire universellement. Cela passe par une éducation parallèle à l’école, qui emploie des moyens plus massifs et beaucoup plus efficaces que celle-ci, et qui ne se prive pas, le cas échéant, de dénigrer le milieu scolaire comme étant celui dans lequel on n’apprend que des choses qui ne servent à rien. Le principe est désormais suffisamment efficace pour qu’il se soit subordonné les services de chefs d’Etat eux mêmes, et qu’ils obtiennent d’eux des programmes politiques qui servent les intérêts de la seule industrie. Désormais, les goûts seront d’autant plus planétaires qu’on encouragera des identifications à des communautés de plus en plus abstraites, puisque tout le monde veut en fait les mêmes écouteurs blancs, les mêmes voitures allemandes, la même viande de boeuf entre deux tranches de même pain, des boissons gazeuses identiques, des jeans similaires (des jeans, en somme), et les mêmes compilations de musiques mondialisées, issues des mêmes DJs, qui travaillent dans des bars qui sont les copies conformes les uns des autres sur toute la planète, qui tentent de faire croire, partout, qu’on est en train d’écouter un son incomparablement dépaysant.

C’est dans ces deux critiques que tiennent les principaux arguments de ceux qui s’opposent à l’industrialisme. On a vu qu’ils sont valables, au sens où ils concordent avec certains aspects de la réalité. Mais il faut aussi s’en méfier : l’industrialisme pourrait tout à fait leur donner réponse sans changer d’un iota sa propre perspective de fond. Par exemple, on pourrait imaginer enlever totalement les hommes des chaines de montage, pour ne plus les soumettre au rythme déshumanisant des cadences élevées. C’est bien ce que la grande distribution va faire en éradiquant l’emploi de caissières d’hôtesses de caisse. De la même manière, les grandes marques peuvent se payer le luxe d’une adaptation superficielle aux particularismes locaux. C’est ainsi qu’on voit apparaître, de manière épisodique, des déclinaisons pittoresques des hamburgers, version raclette par exemple, dont on peut parier qu’elle est au menu aussi, à l’autre bout du monde, dans une recette identique, mais sous un nom plus autochtone. Si les réponses peuvent être à ce point superficielles, c’est que les objections le sont elles aussi excessivement. Il est donc nécessaire d’opposer à l’industrialisme une critique plus profonde, qui vise davantage l’essentiel.

C’est ce que Bergson se donne comme programme lorsqu’il reprend la main sur la réflexion. Et cette partie commence par une remarque importante : la production industrielle procure aux travailleurs un plus grand nombre d’heures de repos. Revenons aux espoirs que le père fondateur de l’industrialisme (Descartes, pour ceux qui ne suivent pas) fondait sur la technique : il prévoit « l’invention d’une infinité d’artifices qui feraient qu’on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent ». Si on comprend bien que derrière le mot « peine », c’est du travail qu’il s’agit, Descartes pronostique tout simplement la disparition du travail. En d’autres termes, depuis le 17ème siècle, on sait que le progrès technique permettra de voir le travail disparaitre. Voila un beau moyen de prendre le contrôle des populations, pour peu qu’on prépare un peu le terrain, matériellement et idéologiquement. En d’autres termes, plus les machines prendront en charge de tâches, et plus on sacralisera ces fameuses tâches afin de culpabiliser ceux qui ne les effectuent plus. Le principe est connu : le pouvoir, quand il est illégitime, passe le plus souvent par le fait de priver le plus grand nombre de quelque chose pour le monnayer ensuite sous la forme d’un chantage. C’est ainsi que c’est la même classe sociale qui n’eut de cesse pendant tout la phase d’industrialisation, de mettre en place les processus par lesquels on pourrait se passer des travailleurs, et qui décida ensuite de faire du même travail LE critère d’évaluation de l’humanité de chaque homme. Evidemment, un tel tour de passe-passe serait impossible s’il ne s’appuyait pas sur un principe qui a l’air de tout, sauf d’une contrainte : la consommation et l’augmentation constante des besoins pressants. Car, finalement, qu’est ce qu’un « industrialisme mal dirigé » ? C’est une industrie qui est politiquement dirigée vers un objectif qui s’alimente lui même, et qui fait de la consommation une fin en soi. En d’autres termes, le travailleur est un peu moins qu’avant sur son lieu de travail, mais en contrepartie, il se trouve plus longtemps qu’avant au sein du circuit production/consommation.

Rappelons le principe de la production industrielle : elle se veut massive, et économiquement rentable (et si la production est industrielle, les profits doivent l’être aussi). Mais pour que cette production ait un sens, il faut que la consommation soit, elle aussi, massive. Ainsi, la participation du travailleur au cycle du profit de ceux qui l’emploient passe t-elle pas un temps de soi-disant repos qui est, de manière contrainte, amplement consacré à la consommation des biens produits. On le voit dans les périodes de crise que nous connaissons : le pire qui puisse arriver, c’est une baisse de la consommation. C’est pourquoi on prend grand soin de ne pas désespérer Billancourt, qu’on mesure l’indice de moral des ménages, et qu’on soigne l’aptitude à l’achat de manière à ce que cela ne détériore pas les profits, autrement dit en jouant sur les crédits. Dès lors, le repos promis n’en est pas vraiment un puisqu’une majeure part de ce temps doit être consacrée à la consommation de la masse des objets produits, ou à l’étude des stratégies qu’on mettra en oeuvre pour les consommer (lecture de comparatifs de voiture, recherche sur le net des prix les plus bas, consultation de forums pour être absolument certain d’être à la pointe de l’information concernant les sorties de nouveaux modèles…).

Certes, nous envisageons ce temps de la consommation comme un temps de loisir. Pourtant, si Bergson l’appelle « prétendus amusements », c’est que si on peut nous contraindre au travail, il semble plus délicat de forcer à consommer. Pourtant, ce second temps de la vie des produits est tout autant nécessaire que celui de la production : dans la mesure où c’est tout notre édifice de civilisation qui semble tenir sur cet acte de consommation (qui n’est rien d’autre, rappelons le, qu’un acte de destruction), il est simplement hors de question que l’on cesse de consommer (on peut trouver étonnant, d’ailleurs, que l’incitation à l’arrêt pur et simple de la consommation ne soit pas aujourd’hui considéré comme le pire acte de terrorisme qu’on puisse imaginer; un tel acte serait pourtant l’un des plus destructeurs qu’on puisse aujourd’hui imaginer). En d’autres termes, il faut qu’on nous convainque de le faire, et ce dans une mesure qui est tout sauf naturelle, et ce sans que cela passe pour une contrainte, pour que le temps passé au travail soit orienté vers un point de fuite qui ressemble autant que cela se peut à la liberté. Ainsi, il faut que la consommation passe pour un amusement. Mais Bergson lève immédiatement le voile sur la nature de cet amusement : il est fictif. Pour comprendre ce passage, il faut se demander ce qu’est l’amusement. A proprement parler, s’amuser, c’est rester le museau en l’air, en somme, ne pas se préoccuper des affaires de ce monde, être insouciant. Dans l’amusement, il y a la légèreté des actes gratuits, effectués sans intention, pour la simple joie qu’il y a à les effectuer. En somme, l’amusement est par définition l’acte libre. La consommation n’appartient pas à cette catégorie. Elle n’est pas insouciante (elle constitue au contraire un souci puisqu’elle n’est jamais suffisante, et commercialement, elle doit être décevante pour qu’on doive continuer à consommer), elle n’est pas gratuite (elle est toujours d’ordre marchand) et elle ne procure pas la joie. En somme, il faut déguiser la consommation en jeu pour qu’on daigne y participer. En revanche, le déguisement est si efficace qu’on finit par l’oublier totalement. On ne voit plus le déguisement de caissière d’hôtesse de caisse quand on paie le contenu de son chariot, on ne voit plus le déguisement d’employé d’équipier dans le restaurant McDo dans lequel on s’alimente. Mieux encore, puisque la principale inquiétude, dans l’achat, c’est de voir son pouvoir d’achat diminuer, on va avant tout transformer la banque en cour de récréation. Ainsi, dans les publicités, la banque de crédit est un lieu où on chante, où on danse, en somme un lieu où on s’amuse. Tous ceux qui ont besoin d’argent savent pourtant bien que la banque est le dernier lieu dans lequel ils ont envie d’aller, et plutôt que l’humiliation de la quête, ils noteront le numéro vert indiqué dans tel encart publicitaire, dans telle revue destinée à ces gens là, souvent un journal de programmes télé, comme par hasard, qui leur permettra d’obtenir le crédit voulu, sans autre intermédiaire qu’une voix enregistrée et la touche * de leur téléphone. Comme dans un jeu.

Ainsi, le temps libre est un leurre puisqu’il doit être consacré à la face nord de la production des objets : leur destruction. Et comme, économiquement, on ne peut pas nous payer pour cela, on donne de la valeur à ce que nous détruisons en y mettant un prix, et cela nous amuse. Présenté ainsi, l’industrialisme perd beaucoup de son sens : il n’est plus au service de l’humanité, mais c’est l’humanité qui est à son service; il n’est plus un élément de la civilisation humaine, il est l’édifice de civilisation à laquelle les hommes doivent parvenir à s’intégrer. C’est pour cette raison qu’il est désigné comme un « industrialisme mal dirigé ». En fait, il n’est pas dirigé du tout. Le profit réel de quelques uns et le profit espéré par tous les autres est évidemment à la racine de ce fonctionnement, mais ce premier moteur est lui même noyé dans le cycle de la marchandise, puisque l’argent ne sert qu’à se procurer autre chose, et il n’échappe à ce cycle qu’en s’achetant lui même, dans un beau larsen économique. Rares sont ceux qui ont comme projet de ruiner les autres, chacun ne veut finalement que son propre bien. Mais ce bien est finalement défini par avance comme un pouvoir de destruction jamais assouvi, et donc toujours plus massif. Amplement pulsionnel, ce mouvement pourrait assez bien être décrit par la psychanalyse comme pervers quand il est conscient, ou névrotique quand il ne l’est plus. Dans un cas comme dans l’autre, cette frénésie de production/consommation-destruction de la matière marchandisée ne fait l’objet d’aucun contrôle, et comme c’est cette fièvre qui est l’essence même de l’industrialisme tel qu’il est pratiqué, on peut le considérer comme « mal dirigé ».

Pour autant, était ce mieux avant, y a t-il un sens à retourner en arrière dans le monde pré-machinique ? Bergson coupe rapidement court à cette interprétation de son texte comme expression d’une sorte de nostalgie de l’artisanat ou de la manufacture. Ce retour est tout d’abord impossible (car l’apparition de la machine fait partie d’un certain ordre des choses, contre lequel on ne peut pas lutter, mais auquel il faut donner sens), mais il serait d’autre part inefficace, car ce qui est en jeu, c’est moins le recours aux machines que l’usage du temps qu’elles sont censées libérer. Ainsi, ce qu’il faut changer radicalement, pour Bergson, c’est cet usage, c’est à dire la manière dont le temps, hors du monde de la production, est investi. Mais pour cela, il faut se détourner des « prétendus amusements ». S’il ne s’agit pas de travailler, mais s’il ne s’agit pas non plus de s’amuser faussement, c’est qu’il faut être dans le véritable amusement, c’est à dire ce que l’antiquité appelait le « loisir », ce temps libre de toute nécessité de production et de consommation, qu’on peut consacrer à autre chose qu’à ce cycle, cet « otium » qu’aucun neg-otium, même correctement déguisé en amusement, ne peut approcher. Quel emploi donner au temps libre ? Voila la question que pose l’industrialisme. Or la question n’est pas de trouver des occupations, mais de faire véritablement quelque chose qui permette d’échappe au cycle de la marchandise. Un acte libre qui ne se pulvérise pas dans la consommation de l’objet produit; on n’en devine que deux : aimer, et oeuvrer; c’est dans l’autonomie de la démarche créatrice que l’intelligence peut enfin pleinement se réaliser, parce que le geste est enfin libéré des deux formes de contraintes que l’on trouve dans le domaine de l’emploi : la nécessité d’une production dont le travailleur est dépossédé, et la nécessité de consommer ce qu’on détruira ensuite (ce qu’on détruit dès qu’on le consomme, en fait), et ce toujours plus, car cet ensemble n’est stable que dans la croissance. La seule perspective pour le travailleur, c’est de sortir totalement de ce cycle, et de s’éloigner de tout ce qui peut ressembler à de la marchandise.

Il s’agit donc avant tout de remettre les choses à leur juste place, plutôt que de céder à la tentation d’un abandon pur et simple de la production machinique. Après tout, celle ci a au moins deux avantages. Le premier est purement matériel, et Bergson l’évoque dans la dernière phrase de cet extrait : l’uniformité du produit, on peut s’y faire. On peut même considérer que pour ce qui est des produits dont la raison d’être est de satisfaire un besoin, l’uniformité ne pose pas de problème, puisqu’elle revient à enlever du produit tout ce qui en fait un fétiche. Après tout, serait-il grave que nous nous brossions les dents avec le même dentifrice, que nous ayons un modèle de vélo pour tous, des couverts semblables, des cahiers, des stylos identiques ? Il y a sans doute un grand nombre de domaines où nous pourrions sans contrainte passer à une production générique; peut être même pourrait-on y voir une forme de libération. Le monde en deviendrait-il pour autant plus uniforme ? Certainement pas, nous allons le voir. Le second avantage, c’est que la machine libère du temps. Et si on cessait de produire pour détruire, elle nous en ferait gagner encore beaucoup plus. Même controversées, les thèses sur la croissance zéro, telles qu’elles ont été développées par le Club de Rome dans les années 70 demeurent sur ce point tout simplement logiques : une grande partie du temps de travail consenti sert à produire ce que nous nous devons de consommer ensuite, non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que cette consommation justifie le temps que nous passons au travail. Certes, cela produit au passage un profit, puisqu’aucune vente ne se fait sans bénéfice, mais on sait bien que ce profit n’est pas partagé, et que la disparition des structures publiques fera qu’il le sera de moins en moins. La libération passe donc nécessairement par une redistribution de l’énergie vitale qui nous anime, pour l’appliquer davantage là où l’intelligence et la volonté sont au pouvoir. Puisque les « vraies originalités » ne sont jamais du côté de la marchandise, il est nécessaire de cultiver un temps qui soit réservé au développement de cette intelligence. Un temps tel que celui que Jacques Rancière étudie dans sa Nuit des prolétaires, un temps que la classe ouvrière a su, à une époque, conserver, entretenir et préserver, sans doute avant que la bourgeoisie saisisse qu’elle devait se déguiser en classe moyenne pour tendre la main au monde ouvrier et l’inviter à son tour au salon de l’auto, chez les cuisinistes, les jardineries, les magasins de sport et les fabricants de pavillons de banlieue. Cette culture là, quasi disparue, est cette sphère de protection au sein de laquelle se cache ce qu’il reste encore de l’humain, si on veut bien penser que l’homme se trouve plus dans cette faculté que dans l’acte de production/consommation.

L’intérêt du texte de Bergson est donc d’ouvrir des perspectives dont il ne savait pas, en l’écrivant, qu’elles seraient quelques décennies plus tard, amplement obstruées par le cholestérol économique. Pour autant, le texte demeure pertinent dans sa manière de cerner la colonisation du temps par une logique productiviste qui envisage tout ce qui n’entre pas dans son système comme un ennemi à abattre, le plus simple étant de le transformer en produit, en quinzaine commerciale, il n’y a désormais plus rien qui ne se vende. Même le black bloc et les tenues qu’on croit apparentées aux religions font recette sur le marché des looks, rien ne sera épargné, tout passera au recyclage, tout sera finalement transformé en déchet. Mais en même temps, Bergson pointe ici l’échec qu’on espère provisoire de l’humanité face à ce qui devrait constituer ses véritables défis. Le développement de l’intelligence s’accorde mal avec une vie qui se consacrerait uniquement à la destruction plus ou moins consciente du monde dans lequel nous vivons. Le développement de l’esprit n’est pas possible si on ne lui accorde pas du temps, et si on lui demande d’être rentable, efficace et performant. Puisque nous sommes allés suffisamment loin dans le développement d’un style de vie qui se caractérise par l’absence de direction, la lecture de Bergson, ou la simple réflexion honnête, nous rappellent que nous ne sommes pas nécessairement des fêtards perdus dans un monde absurde. Il y a un progrès envisageable pour l’humanité, mais il faut en retrouver le sens; et cela prend du temps.

En prime, voici quelques lignes de l’introduction que Jacques Rancière écrit pour son livre La nuit des prolétaires. Ca devrait donner envie de lire la suite.

« Quels sont-ils ? Quelques dizaines, quelques centaines de prolétaires qui ont eu vingt ans aux alentours de 1830 et qui ont, en ce temps, décidé, chacun pour son compte, de ne plus supporter l’insupportable : non pas exactement la misère, les bas salaires, les logements inconfortables ou la faim toujours proche, mais plus fondamentalement la douleur du temps volé chaque jour à travailler le bois ou le fer, à coudre des habits ou à piquer des chaussures sans autre but que d’entretenir indéfiniment les forces de la servitude avec celles de la domination; l’humiliante absurdité d’avoir à quémander, jour après jour, ce travail où la vie se perd ; le poids des autres aussi, ceux de l’atelier avec leur gloriole d’hercules de cabaret ou leur obséquiosité de travailleurs consciencieux, ceux du dehors, attendant une place qu’on leur céderait si volontiers, ceux enfin qui passent en calèche et jettent un regard de dédain sur cette humanité flétrie.

En finir avec cela, savoir pourquoi on n’en a pas encore fini, changer la vie… Le renversement du monde commence à cette heure où les travailleurs normaux devraient goûter le sommeil paisible de ceux que leur métier n’oblige point à penser; par exemple, ce soir d’octobre 1839 : à huit heures très exactement, on se retrouvera chez le tailleur Martin Rose pour fonder un journal des ouvriers. Le fabricant de mesures Vinçard, qui compose des chansons pour la goguette, a invité le menuisier Gauny dont l’humeur taciturne s’exprime plutôt en distiques vengeurs. Le vidangeur Ponty, poète lui aussi, n’y sera sans doute pas. Ce bohème a choisi de travailler la nuit. Mais le menuisier pourra l’informer des résultats dans une de ces lettres qu’il recopie vers minuit, après plusieurs brouillons, pour lui parler de leurs enfances saccagées et de leurs vies perdues, des fièvres plébéiennes et de ces autres existences, par-delà la mort, qui peut être commencent en ce moment même : dans l’effort pour retarder jusqu’à la limite extrême l’entrée dans ce sommeil qui répare les forces de la machine servile. »

Compléments cinématographiques :

Ce vieux rêve qui bouge ; réalisé par Alain Guiraudie en 2000. Moyen métrage de 50 minutes, autour d’une usine en phase terminale, machines arrêtées, ouvriers au chômage technique, mais pas paniqués pour autant, ouverts à de nouvelles possibilités, livrés à eux-mêmes, désaliénés, goûtant un loisir bien mérité. Ce film n’est pas l’illustration du texte de Bergson, mais il en est une suite possible, ce genre de chose qu’on réalise quand on en a le temps. Et Alain Guiraudie est ce genre de réalisateur qui se donne le temps de faire les choses, et dont les films invitent à prendre ce temps, à le partager en somme.